劇団解体社ワールドツアーを終えて

清水信臣

はじめに

わたしたち劇団解体社は、『バイバイ/未開へ』(Bye-Bye; The New Primitive) という舞台作品をもって、2001年8月27日から11月14日までおよそ二ヶ月半にわたり、ドイツ、アメリカ、英国の三か国10都市を巡るツアーを行った。公演回数は延べ25ステージにのぼり、またそれら公演の合間に、各地でワークショップ、レクチュア、アフタートークを行い、最終地ウェールズでは一週間滞在しながら、現地の演劇科学生とのコラボレーション作品も発表してきた。

ツアーの終えた今、演出家としてわたしがここで述べるべきは、第一に「戦争身体」を、すなわち、かつての戦争の記憶によって見いだされた「身体」と、これからの戦争によって生み出されていく「身体」を主題とした、この『バイバイ/未開へ』の上演が、どのように受容されたのかを分析し反省すること、それはとりもなおさず身体表象に差し向けられた、眼差しの変化およびその動因について記述することにも繋がるだろう。

第二に「同時多発テロ事件」以降、否応なく更新を強いられたワークショップの現場における新たな考え方の枠組みであり、グローバリゼーション下における「身体」の可能性に関して述べている。それはまた今日の多文化間コラボレーションにおける演劇思想を語ることでもある。

これらの文章が、現代舞台芸術の、わけても「身体の演劇」の現在性を真摯に探求している人びとになにごとか寄与できれば幸いである。

上演について

ここでは二つの上演場所の特質について説明しながら書いてみよう。それはカンプナーゲル(ハンブルグ、ドイツ 9/1ー9/3)における国際フェスティバルでの上演と、「同時多発テロ事件」後まもないニューヨーク公演(ジャパン・ソサエティ 10/4ー10/6)である。

さて、カンプナーゲルは大劇場から中、小劇場、ギャラリー、ライブハウスなど7つのホールからなる、ハンブルグ市が運営する一大総合文化施設である。「ラオコオン・フェスティバル」と名付けられ、今年から新たにスタートしたこのヨーロッパ屈指の現代演劇祭は、8月30日から9月16日まで世界各地から15のカンパニーが招聘され、それぞれ最新作を上演した。そのプログラムを読むにつけ、芸術監督のゴルダナ・フヌークの企図は明白である。ルワンダ、モロッコ、コロンビア、マケドニア、スロベニア、そして彼女の母国クロアチアから─まずもって彼女が世界各地から召喚した舞台は、あからさまに「ヨーロッパの他者」たちである。

期間中、フェスティバル空間を有形無形に包み込む、このいわば「ポスト・コロニアリティ」が、旧来の「東洋/西洋」の視線を解体し、諸々の舞台が提示する「身体」への眼差しを「南-北」へと変えていくことが目指されているのである。その意図に応えて、たとえば批評家のマルガ・ウォルフは、わたしたちの上演を素材にしながら書きしるしている。

…今日、劇場に溢れているのは、傷を負い、病んだ身体である。物理的にも精神的にも解体され、遺伝子の組織体系にまで科学的に類別されてしまった身体 …この舞台は、この世の戦争のすべてが、彼・彼女らの身体に深く染みこんでいるかのようなイメージを伝えてくる…無表情な顔は、痛みと苦しみに関するすべてを知り尽くしてしまったかのようだ…

(「廃墟の中の身体」9/3 taz Hamburg)

自分の属する国家が行った、過去の忌まわしい歴史的事実をけっして忘却しないという知的態度が、まるでアウシュビッツの描写かと思えるようなこのレビューの核心にあり、そこから現在における「南」の人びとの「死へと捧げられている身体」の状況をめぐる洞察へと繋がっていく。すなわち、この先端的な演劇祭で起こっていることを端的にいうならば、演劇表象を従来の文化主義的な枠組みの内で思考することから、歴史的、政治的空間へと連れ出そうとしていることだ。それはわたしの理解でいえば、つまり「身体」をたんに「文化的構築物」として揚棄しても「現実」に対して、もはやいかなる応答もできないといった事態を指している。この「現実」が国家の暴力装置によって支配された非-政治空間であるならば、わたしたちの表象する「身体の脆弱性」は、この装置の発動を妨げる理念にいかにしてなりうるのだろうか。

手記から

「わたしは、あなたたちと違って、美しいドイツを表現したいの」

「君たちは、本当にこの作品をニューヨークでやるつもりなのか?」

「信じられない、暴動がおきるかもね。」

「やってよ、どんどんやって。」

「俺たちは徴兵されるかもしれないな、されたら?もちろんいくさ」

舞台がハネ、劇場近くのバーで飲んでいるわたしたちに、観客たちが次々話しかけてくる。

「われわれにつくか!テロリストにつくか!」

店のテレビのなかでアメリカの大統領が叫んでいる。

思うに、ナショナリズムはそれがまさに危機に瀕してしているときに露出してくる。危機とは、この場合、いまや安全保障にしか国家のいかなる正当性をも見いだすことができないという事態のことであろう。

(フランクフルト 9/21)

空港のチェックは非常に厳しい。荷物はもちろんだが、着ている下着のなかまで有無をいわせず調べられる。ムスリムとみられる人びとへのそれはなおさらである。「身体」の選別が始まっているのだ。それはかつてのように人種に基づくそれではない。世界宗教はすでにして人種を越えているのだから。これは、民間人かテロリストかの選別である。けれどそのような選別はおよそ不可能であることは、日夜膨大な人びとが行き交うこの空港にいればすぐわかる。その意味ではわたしも誰もかもが潜在的なテロリストであるということか。おそらくこの選別の不可能性の果てにある「身体」への分割とは、「国民か、難民か」であろう。この事態を演劇は問題にしなければならない。

(ヒースロー 9/24)

「政府のしてきたこともよくない、報復なんてとんでもないわよ」

JFK空港から宿舎まで、わたしたちを乗せてくれたバスの運転手が大声で話しはじめた。聞けばこうした意見を持つ人びとは多いという。国中の人びとが「報復戦争」を行うことに賛成しているかのような報道をどのように理解すればよいのか。彼女が語った、排除されている多くの「破片としての身体」、それをどのように演劇は表象するのか。

(ニューヨーク 宿舎にて 9/25)

ニューヨーク (ジャパン・ソサエティ) 公演

作品の評価は、「同時多発テロ事件」と直截に結びつけられた。たとえば「時事問題に圧倒された実験的作品」(NYタイムス)、「破壊された世界貿易センタービルの下でつぶれた人間の残骸を演劇化している」(カルチュア・ファインダ)。終演後の客席で、あるいはロビーで「これはわたしたちのことだ」と呟く観客たち。あの未曾有の出来事と舞台が比較されている…実のところわたしはこの事態を、いまもよく自己分析できないでいる。だが、思うところを少しばかり述べてみたい。

わたしのいう「戦争身体」とは、ほかならぬわたしたちのこの「身体」が戦争によって見いだされてきたことを表しているのだが、それはまず「人間」によって、「人間」と「身体」が区別されることから始まる。つまり「身体」は「人間」ではないということだ。「人間」は「身体」を「人間」よりも劣位に置き、かつこれを、このままでは生きるにあたいしない野蛮な動物のようなものとみなす。「人間」はいう、「身体」は放っておけば何をしでかすかわからない、だから啓蒙によってこれを「人間」へと導くのだ、と。まさにこのような啓蒙の果てが「戦争の世紀」を生み出したのであると考えるなら、「戦争身体」は、「身体」をこのように考える「人間」へのひとつの応答であり、あくまでこの関係においてのみ生起する幻影なのである。

それは見えない、つまり「戦争身体」は戦争を表象することができない、もとよりそれは不可能なのである。「人間」である限り「身体」を見ることはできないからだ。そして通常、わたしたち観客は「人間」である。

「同時多発テロ事件」は、わたしたちの上演と事件を比べることを可能にした。このことはおそらく「人間」と「身体」の区別そのものが、あとかたもなく破砕され、かつ両者が合一したことを意味している。「人間身体」の誕生ーそれは「グローバル化された戦争身体」の全面的な出現にほかならない。

ワークショップ

10月7日、ニューヨークからイギリスにわたる。機上、アメリカ軍の「報復戦争」が始まり、イギリス軍も加わりついで日本の自衛隊も参戦しようとしていることを知る。ウェールズの首都カーディフのバリーメモリアルホールからマンチェスターのグリーンルームへ、そしてブライトン市のサセックス大学のガードナー・アートセンターからまたウェールズに戻りAberyswyth大学のアートセンターへ、という具合におよそ一ヶ月におよぶ旅公演を続けながらロンドンのICAに着く。ここICAでの公演期間中、ロンドン大学の演劇専攻の学生およびアカデミシャンたちにレクチュアとワークショップを行う。戦争の勃発を受けてプランを練り直す。テーマは“ To actualize the new ‘political body’ ”(新たな政治的身体の現出のために)。

以下に記すのは、そのさいに使用したテクストの一部である。

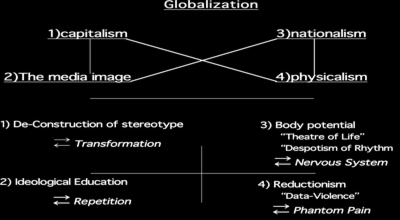

この図は、いまわたしたちの「身体」が何によって攻囲されているかを端的に示したものである。図をみていこう。

グローバリゼーションとはまずなによりも国家—資本主義の世界化であるということ。両者はそれぞれ、発展への強迫を、労働者の生産/管理を互いに依存している(1−3)。また一方で情報消費社会の文化戦略としての担い手である「メディア・イメージ」は、身体行為、思考様式のステロタイプの構築/脱構築を行い(1ー2)、「身体」も恍惚/麻痺のうちにこれを消費する(2−4)。他方、いま露出しているナショナリズムは「フィジカリズム」と結びついており、たとえば肉体の昂揚感や一体感をつくりだすスペクタクラーな「生の演劇」の形式を模倣している(3ー4)。さらにナショナリズムは「メディア・イメージ」を自らの洗脳媒体として使用するようになり「メディア・イメージ」も事件の先取りとしてこれを受け入れ(2−3)、資本主義も情報消費を加速させるためにデータ化の暴力によって「身体」を数値に還元し、「身体」もこれを速度と利便性の快楽のうちにこれを受け入れる(1−4)。これらの関係は完璧に協働しておりつねに双方向的に機能しているのである。したがって方法的にはそれぞれの項目の特質を際だたせ、それ自身の内部から解体していくことが求められる。矢印の右に記してあるコンセプトはその一例であるが、これらは皆、具体的な「うごき」の技法のための概念である。

ごく簡単に説明すると、トランスフォメーション(transformation)とはなにかを演ずるのでなく、なにかに「成る」ということ、反復(repetition)は特定の行為のなかに固有の記憶が現れてくる事態、神経系(nervous system)はある運動の速度を、つまり形と形をつなぐ速度をリズムではなく神経で行う。ファンタムペイン(phantom pain/幻肢痛)は文字通り、失われた肢体の幻影を生きてしまうことである。各論の詳細は紙面の都合で別の機会に譲るが、ひとつここでわたしが述べておきたいことは、これらの事柄によって攻囲されている、いわば「グローバル化された身体」は、多層的、多面的に分裂させられているということ、たとえばある面では「身体」は税収奪の対象であり、または検索を待っている統計数量であり、他の面においては汗、血、涙などの無力な物質であり、また、単に非—政治的な動物の群れであり…さらにいうと、この「グローバル化された身体」は、まるで幾千枚ものレイヤー上に描かれた己なき分身たち、あるいは、幾多の面に強制的に置かれた本体のない無数の仮想アイコン、それらが書き込まれたファイルの束のようなものにみえる。そして通常、この重層的な束は圧搾されていて一枚のレイヤーにしかみえないが、わたしは、これを分離/分断させることでそれぞれの断面ごとに「抵抗/拮抗のうごき」を創り出すことを試みたのである。

コラボレーション

ツアーの最後は、ウェールズのセント・ドーナッツアートセンター(St. Donats Art Centre)に一週間滞在しながらアトランティック・カレッジの演劇専攻の20人の学生たちと解体社が共同で舞台作品を創り上げ、公演を行うというものである。カレッジ自体はなんと千年程前に建てられた広大な城郭の中にあり、およそ世界中の国々からの留学生が寄宿生活を送っている。

演出としては、まず、前述の図表で提示したコンセプトをベースに、解体社の役者たちと学生たちが混じり合いながら稽古を重ね、ひかえめにいってもかなりの水準の舞台が提出できたのではないかと自負しているのだが、その成果を受ける形で、ウェールズのChapter Arts Centreが母体となり、解体社と世界各国からの公募により選ばれたパフォーマー、アーティストが、2002年からの3年間の長期にわたり舞台を共同製作する企画が立ちあがっているということを報告しておきたい。

テーマは、日本、ヨーロッパ、アメリカがおこなった植民地主義の歴史的意味とその責任/反省を、このコラボレーション上演において問い直すことができれば、と考えている。

わたしたちは世界のいたるところで「攻囲された人びと」が声にならない叫びを上げ始めていることを知った。今後のわたしたちの演劇による国際交流は、異なる者への敵意と他なる者への恐怖からなる偏狭な国家主義、排外的な共同体主義からの離脱を目指しながら、繰り返される「戦争の世紀」からの覚醒を世界の観客と思考していくことになるだろう。

※ この文章は、2002年2月28日刊行の「viewpoint No.20」(公益財団法人セゾン文化財団 編集・発行)に寄稿したものです。